Dado el interés que tienen los articulos que como colaborador nos envia José Elías, le he abierto esta página. AQUI, el indice de sus colaboraciones:

* El árbol en la vciudad - Problemas y soluciones

* Historias en verde .- Jardines de las Delicias de Arjona

* Historias en verde .- Jardines de Cristina

* Historias en verde ,- Jardines de Catalina de Ribera y Murillo - BIC

* Historias en verde .- Alameda de Hercules

* Avenida Constitución

* El Jardín Histórico en Andalucia

* Mantenimiento y restauración de los jardines históricos

* Árboles en la ciudad

** ****************<>*<>*********************

EL ARBOL EN LA CIUDAD.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

EXTRACTO DE L´ARBORICULTURE URBAINE

de Lauren Miller y Corinne Bougery -Traducción

libre

Editado por el Instituto para el

desarrollo forestal

No aceptar que un árbol, nace, crece

y muere, por aquellos que pretenden defenderlo, es una forma de admitir que

nunca lo han reconocido como un ser vivo.

Michel Corajoud. Paisajista

Existen lagunas en los

conocimientos fundamentales del árbol, de su funcionamiento y sus necesidades

en la ciudad.

La introducción del árbol en la

ciudad lo es como consecuencia de la mutación de la ciudad.

El árbol productor de madera, de

frutos de follaje (el fresno) de medicamentos (el tilo).

Los arboles forman la trama del

paisaje urbano, junto con los edificios.

Este periodo es pobre en

plantaciones de árboles y las que se han realizado en condiciones que no

garantizaban su futuro, elección de especies de efectos inmediatos, de rápido

crecimiento y poca longevidad, trabajos realizados sin respeto a las normas de

buena plantación, ausencia de mantenimiento juvenil y abandono de la gestión

tradicional.

Con la entrada de la democracia,

los políticos locales, utilizan las plantaciones de árboles en sus campañas

políticas para la consecución de votos por los ciudadanos. El árbol está de moda.

El árbol es un derecho de la ciudad.

Las disciplinas medioambientales

adquieren protagonismo, la ecología forma parte de la cultura popular.

Los higienistas del siglo XIX, plantaban

árboles para hacer la ciudad más humana en la que el árbol endulzara la

mineralización de las ciudades.

La iniciación y sensibilización

de los niños en las escuelas es una buena prevención contra el vandalismo., la

vegetación en general y el árbol en particular, mejoran la ciudad físico-química

del aire de las ciudades y contribuyen a la reducción de ruidos.

La participación general del

árbol a la mejora de la calidad de vida varia fuertemente en función de la

cantidad de arboles, de su situación, su modo de asociación (alineación,

parque, bosquete…)

Modificación

del clima urbano

Los arboles contribuyen a

refrescar el aire de las ciudades, aumentan la tasa de humedad, bajan la

temperatura e influyen en la circulación del aire.

La ciudad por su mineralidad y

superficies asfaltadas refleja y absorbe mucha energía solar.

La plantación de árboles como

signo de una expansión económica y de una confianza hacia el futuro.

Los higienistas utilizan los árboles

para airear las ciudades, y ofrecer a los ciudadanos un medio ambiente más sano

y agradable.

Las prácticas de poda no son una

preocupación moderna.

Disminución

de la tasa de CO2

Los arboles disminuyen la tasa de

CO2 a la vez por la fotosíntesis utilizando el gas carbónico y soltando el oxígeno

en la respiración, consumiendo el oxígeno y expidiendo el gas carbónico.

Filtración

de polvo y aerosoles

La filtración de partículas de

polvo y aerosoles ha sido demostrada completamente.

Efectos

sobre el ruido

Los arboles persistente de hojas

grandes y coriáceas orientadas son eficaces en la disminución de fuentes de

ruido.

Mejoran el ecosistema urbano,

haciéndose notar en todos los seres vivientes de la ciudad, insectos, pájaros, mamíferos

y comunidades vegetales.

El

árbol urbano y los animales

Los árboles en la ciudad son

albergue de una intensa actividad de la avifauna que puede ser utilizada como

bioindicador. El número de aves varía en función de la biodiversidad del medio.

Los árboles en la ciudad sirven

de enlace entre la naturaleza y la ciudad. -Corredores verdes.

El acercamiento ecológico de la

ciudad a la naturaleza.

Función

económica de los espacios con vegetación

Una casa rodeada de árboles se

vende mejor y más rápida.

Función

de representación del árbol, como elemento del paisaje urbano

Ya sea aislado o en el paseo o en

parques el árbol continúa alimentando el resto del paisaje urbano.” El paisaje es el lugar donde el cielo y la

tierra se tocan “es por ello que el árbol se convierte en verdadero

protagonista en la ciudad. (Michel Corajoud).

Funcionamiento

del árbol

El árbol es un complejo conjunto

donde todos sus componentes, raíces, tronco, ramas y hojas aseguran cada uno a

su nivel, la satisfacción de sus necesidades más elementales.

Las raíces alimentarias trabajan

en la sombra. Son los órganos menos conocidos del árbol. Constituyen una parte

importante del peso del árbol, de uno a dos tercios del peso total. Su estudio

es delicado por la dificultad de acceso y la diversidad del medio. El sistema

radicular asegura la nutrición, la fijación, y el anclaje del árbol, así como

el almacenamiento de sus reservas.

Diferentes

tipos de sistemas radiculares

Existen varios tipos de sistemas radiculares,

su descripción está basada sobre el reparto de las raíces principales y

secundarias.

Las raíces pueden ser fasciculadas,

pivotantes u horizontales.

Pero pueden evolucionar a través

de la vida del árbol. Las condiciones del suelo influyen enormemente en la

disposición de las raíces, más en la ciudad, donde los suelos son más alterados.

Se distinguen raíces leñosas y

menos leñosas.

Las raíces leñosas forman un conjunto

de gruesas raíces que aseguran el anclaje del árbol al suelo y permiten acceder

a los nutrientes y el agua situados en profundidad.

Algunas especies toleran cierto

exceso de humedad (hidromorfia), como el sauce, el plátano o la Nyssa, gracias

a la emisión de raíces adventicias adaptadas al almacenamiento de oxigeno, al

extremo que algunas especies como el ciprés calvo. -Taxodium distichum. -pueden

emitir raíces aéreas “neumatóforos “.

Las raíces no leñosas comprenden

las pequeñas raíces o raicillas que forman la cabellera radicular donde están

los pelos absorbentes. Estos pelos multiplican considerablemente la superficie

de contacto con el suelo y garantizan la casi totalidad de la absorción de los

elementos minerales. Su duración es limitada, en orden a tres o cuatro semanas

y el árbol no las puede reponer sin las condiciones de aireación y humedad en

el suelo no son satisfactorias, el ochenta por ciento se encuentran en los

primeros diez centímetros.

Equilibrio

radicular y aéreo

Existe un equilibrio poco

conocido en su mecanismo, entre las partes aéreas y subterráneas, condicionado

y mantenido por los cambios permanentes de materia en el conjunto del vegetal.

Cualquier causa que afecte la

parte aérea (, defoliación por parásitos o roedores, fuerte tormenta o poda…)

tendrá consecuencias no menos importantes sobre las raíces.

A la inversa toda destrucción

radicular entraña una disminución de aprovisionamiento de agua y sales minerales.

El flujo de savia montante es perturbado y las reservas del árbol suprimidas en

parte. Una inevitable decrepitud aparece. Ya sea de inmediato o unos años después.

En periodo crítico de la ablación radicular, parece situarse en la votación

cuando el árbol moviliza las reservas para su crecimiento.

La mayoría de los sistemas

radiculares tienen una relación simbiótica con un hongo. Son las microrrizas,

el micelio del hongo multiplica la superficie de absorción de los elementos minerales.

Que es multiplicado por cien y mil veces.

Este fenómeno es particularmente

importante en la absorción de fosforo y nitrógeno presente en el suelo, ya sea

en formas químicas directamente asimilables por el árbol.

Las

partes aéreas

Las hojas captan la energía. La

luz es captada por las hojas en las que la superficie de captación es mejorada

en el curso de la evolución. Las hojas son la red e de una intensa actividad

foto-química que condiciona en gran parte el funcionamiento del árbol.

La fotosíntesis se produce

gracias a los pigmentos presentes en las hojas y las ramas jóvenes herbáceas (en

particular la clorofila). Esta reacción permite fabricar las sustancias

carbónicas necesarias para la vida del árbol, a partir del gas carbónico, del

aire y del agua, gracias a la energía solar y desprender el oxígeno al aire.

La respiración tiene efectos inversos,

suelta el gas carbónico y consume el oxigeno. Lo que da como resultado, la

degradación por la planta de una parte se sustancias carbónicas necesarias para

su metabolismo. La transpiración que existe a todos los niveles de la planta,

proviene de la evaporación de la casi totalidad del agua bombeada del suelo.

Ella permite a las hojas de mantener una temperatura aceptable y resistir las

quemaduras del sol.

El conjunto de los cambios

gaseosos (oxigeno, gas carbónico, vapor de agua…) se producen a nivel de los

estomas, asegurando el contacto entre la atmosfera exterior y el interior de la

hoja.

Las

hojas son órganos vitales del árbol

Toda disminución de su número,

todo almacenamiento en su superficie (polvos, aerosoles…) reduce la producción

de materias carbónicas o sea el nivel de reservas del árbol.

Las hojas son órganos frágiles

con duración de vida limitada (siete u ocho meses como máximo por los caducos

en nuestro clima, y dos a cuatro años para los vegetales de hoja persistente),

pero que se renuevan regularmente.

Los

brotes, ramillas y ramas

Troncos

estabilidad, transporte y almacenamiento

Al igual de las hojas, la parte

aérea del árbol se compone de yemas, ramillas y ramas y generalmente de un

único tronco.

Las yemas son un conjunto de

escamas condensamente ensambladas alrededor de la yema de crecimiento

primaveral, constituyen una forma de resistencia que permite al árbol

protegerse de temperaturas extremas. Las yemas terminales emplazadas en la

extremidad de la rama aseguran el crecimiento en altura del árbol e inhiben el

desarrollo de las yemas insertas más bajas.

Su función principal, les da una

importancia capital.

Las pequeñas ramas del árbol,

ramos o pequeñas ramas, juegan un papel de soporte distribuidor de las hojas de

tal manera que la luz captada sea la máxima. Esta búsqueda de luz o

fototropismo adquiere una importancia vital en la ciudad donde es fácil

encontrar arboles desequilibrados para compensar el efecto de las fachadas. El

tronco y las ramas principales forman el esqueleto del árbol. Solo la parte

interna del tronco constituido por tejidos muertos, lignificados y solidos asegura

un papel de sostenimiento. La zona periférica, situada justo debajo de la

corteza y muy fina está constituida por algunas capas de células hiperactivas,

el cambium, es responsable del crecimiento en grosor del tronco y las ramas. El

cambium juega un papel particularmente importante. Engendra la formación de

burletes cicatrizantes que recubren todas las heridas.

Contrariamente a los animales los

arboles no se curan.

Los tejidos infectados o heridas

no se regeneran, pero son enquistados dentro de los tejidos sanos.

Cuando la corteza es arrancada o quemada,

la madera del tronco entra en contacto directo con el aire lo que produce un

cambio vital en entorno del árbol, temperatura y humedad.

Bajo el efecto del agua, la

madera tiene tendencia a pudrirse. Los organismos patógenos, hongos, bacterias

y las múltiples esporas presentes en el aire colonizan rápidamente la herida e

inician la alteración de la madera.

Para afrontar la agresión del

árbol actúa de dos formas, intenta aislar la zona infestada oponiendo a la

agresión de los agentes patógenos barreras químicas entre las cuales se encuentran

sustancias antifunguicas y antibióticas, desarrolla sobre toda la herida un

labio cicatricial que con el tiempo debe contrarrestar la herida.

El

árbol. Un sistema dinámico complejo.

-Equilibrio y nivel de reservas.

La noción de equilibrio, durante

mucho tiempo ha estado considerada como un estado entre los flujos

correspondientes a las necesidades de las plantas para su metabolismo (demanda aérea)

y los flujos provenientes de la capacidad de las raíces para suministrar en

tiempo real estos elementos (oferta radicular). Esta reacción es insignificante

para explicar el desplazamiento en el tiempo (lo más frecuente varios años)

observando entre una agresión y los primeros síntomas de decrepitud.

En efecto, la oposición a los

métodos modernos de producción industrial basados sobre el “cero

almacenamientos”, el árbol puede ser asimilado a un aparato de producción en el

cual los stocks y reservas de primeras materias son numerosos y repartidos en

diferentes puntos.

En el plan biológico, estas

reservas, regularmente renovadas tienen dos funciones importantes, permiten al

árbol defenderse sobre las agresiones naturales (sequia, heladas, ataques de parásitos…)

o las de origen antrópico. Sirven igualmente para asegurarse su metabolismo

basal.

La

arquitectura de los arboles

La complejidad de la estructura

arborescente ha mostrado la necesidad de una aproximación global y dinámica del

árbol, poniendo en aplicación conceptos de arquitectura desarrollados en botánica

por los profesores F. Halle (Profesor del Laboratorio de Botánica de Montpellier)

y R.R.A Oldeman (Profesor de la Universidad de Waningen en Holanda).

Las investigaciones en

arquitectura vegetal tienen por objeto describir la estructura de las plantas y

de trazar la secuencia de su desarrollo., lo que permite conducir a una

descripción muy avanzada del conjunto del desarrollo de los arboles

especialmente hasta la edificación de su corona y de poner en evidencia los

procesos en juego.

Los conocimientos sobre la

arquitectura del aparato radicular son hoy en día menos avanzadas en razón de

las dificultades de observación.

Unos estudios arquitecturales

están en condiciones de aportar un cierto número de herramientas a los prácticos.

Así el conocimiento de la unidad arquitectural permite seleccionar los brotes

de la planta, los más aptos para para el estaquillado, la marcota y el injerto.

Las determinaciones de las fases de desarrollo mejoran el diagnostico

concerniente al estado fisiológico de un árbol y permite prever su futuro.

El estudio de estrategias

reiterativas puede servir de guía para una práctica razonada de la poda, y a la

vez conforme con nuestras necesidades y las que el vegetal puede soportar sin

stress.

Modelación

y simulación de la arquitectura de los arboles

La arquitectura de un árbol es el

resultado del conjunto de sus meristemos.

Su modelización necesita un análisis cuantitativo de los procesos

observados.

El laboratorio de modelización

del CIRAD (Centro de Cooperación Internacional de Investigación Agronómica para

el Desarrollo) ha puesto a punto un método de análisis que permite a partir de

datos estáticos levantados sobre el árbol, calcular los parámetros dinámicos

que caracterizan el funcionamiento de los meristemos. Este método matemático

acoplado a técnicas informáticas ha permitido simular sobre pantalla el

desarrollo de un árbol.

A partir de especies intensamente

estudiadas, ahora en posible visualizar la evolución de un paisaje a través de

los años y las estaciones.

Los

estados de desarrollo de un árbol.

El nacimiento

La reproducción por semilla o sexual,

es problema en la mayoría de los casos, una fecundación cruzada nos transmite

una mezcla de características propias de los padres. Para las especies llamadas

monoicas (plátano, nogal. olmo.) las

flores masculinas y femeninas son bien diferentes y están presentes en un mismo

individuo.

En el caso de las especies dioicas,

como el chopo o el Ginkgo biloba tienen pies hembra poco apreciados en las ciudades,

ya que sus flores son alergógenas y sus frutos tienen un olor desagradable.

La certificación de origen de las

semillas constituye un criterio de calidad del material vegetal y es

escasamente utilizado en la arboricultura ornamental.

La reproducción vegetativa o

asexual, es una particularidad del mundo vegetal. Este sistema produce

individuos genéticamente parecidos a los que tienen problemas los “pies madre “.

Se distinguen por una vía natural con rebrotes de raíces en los bosques o por

vías artificiales producidas en los viveros (estaquillados, marcotas, injertos…)

o en laboratorio (micro propagación o estaquillado en vitro.)

Esta forma de multiplicación

ofrece la ventaja de disponer de un material vegetal de calidad procedente de

los pies madre seleccionados. Presenta sin embargo problemas de sensibilidad a

las enfermedades y parásitos y/o accidentes climatológicos idénticos para todos

los individuos, causando la desaparición del patrimonio en caso de ataques

mortales.

El enraizado de plantas

multiplicadas artificialmente pueden ser menos adecuadas que las producidas por

semilla, con el riesgo de que su anclaje en el suelo sea menos bueno (sensibles

al viento.) y una disminución de la longevidad. Asimismo, en las variedades

injertadas, la porta injerto que compensa estos defectos, es utilizado para

reforzar algunas cualidades de enraizamiento o adaptación a criterios

particulares del suelo.

El

estado juvenil

En este estado, por una actividad

intensa de la yema terminal, el crecimiento es muy fuerte y corresponde a una

búsqueda óptima de luz.

El sujeto tiene entonces un

fuerte poder de adaptación, sus capacidades de desarrollo radicular y de

resistencia son importantes, La intensidad del crecimiento está estrechamente ligada

a las condicionantes del medio y puede en extremo, devenir nulo, en suelos de

mala calidad.

El

estado adulto

En este estado, el árbol alcanza la

altura máxima que le autoriza la fertilidad del suelo y las características de

su especie. Persigue esencialmente su crecimiento en volumen (tronco, corona, y

sistema radicular) y débilmente su crecimiento en altura.

La altura de los arboles adultos

los más frecuentes anunciados por la literatura, son frecuentemente reducidos a

un medio tan difícil como el de la ciudad.

La

fase de senescencia

El envejecimiento y luego la

muerte del árbol, parecen regidos por un conjunto de componentes actuando en

sinergia y conduciendo a dificultades de crecimiento para hacer llegar el agua

y las sales minerales a lo alto de la

copa

Este fenómeno entraña un

desecamiento de la periferia de la corona del árbol, y después de una “descente

de cime “progresiva. Un cierto número de parásitos secundarios (hongos, bacterias,

muérdago…) tienden a aparecer sobre el árbol debilitado y acaban con su muerte.

En este estado, el conjunto de

agresiones exteriores, tales como las podas severas, los daños a las raíces, o

las de modificación del medio…agravan considerablemente este proceso.

El

medio urbano

En ecología, el término medio

designa el conjunto de valores físicos y biológicos que gobiernan el reparto y

el crecimiento de los organismos sobre un territorio dado. Por extensión, el

medio urbano es la serie de componentes químicos, físicos, biológicos y

antrópicos que interactúan sobre el territorio de la ciudad.

La ecología distingue el medio

exógeno que preexiste antes de la instalación de los organismos y no comprende

que los factores abióticos, y el medio endógeno que proviene de la modificación

del precedente bajo la influencia de otros organismos. Por analogía, en la

ciudad es posible distinguir el medio exógeno que preexiste donde la acción del

hombre no ha modificado las condiciones iniciales (centros de pequeñas comunidades,

parques urbanos, extensiones urbanas recientes sobre terrenos agrícolas…) y el

medio endógeno que proviene de la modificación del precedente bajo la

influencia del hombre. El medio urbano es pues, multiplicado y depende de la

intensidad de la acción antrópica sobre los diferentes factores que lo

componen,

El

árbol vive a la vez en la atmosfera y en el suelo.

En la atmosfera, el aparato aéreo

y más particularmente las hojas reaccionan a cualquier modificación de los

factores ecológicos, luz, temperatura, tasa de humedad. (Higrometría), rapidez

de desplazamiento del aire y carga de gases contaminantes (gaseosos o

particulares…)

En el suelo las raíces y sus

órganos de absorción, los pelos absorbentes, son sensibles a las variaciones de

los factores, como la disposición del agua (relacionada con el

aprovisionamiento y la capacidad de retención…) la composición gaseosa del aire

del suelo, principalmente la tasa de oxígeno, la penetrabilidad relacionada con

la textura y la compactación, los obstáculos encontrados y en fin a la

disposición de elementos minerales solubles. La acción directa del hombre se

traduce por ciertas agresiones como la tala y las podas, el vandalismo, los

golpes de los automóviles o la supresión de algunos órganos vitales en los trabajos

viarios.

Todos estos elementos son muchos

factores ecológicos de origen abiótico de orden climático, atmosférico, hídrico

o de origen biótico por lo que se refiere al suelo, de acción humana o de seres

vivos en general.

Modos

de acción

El efecto de un factor sobre el

vegetal se caracteriza por un “umbral mínimo “sobre el cual todo desarrollo es

imposible por un “ umbral óptimo “ que asegura el mejor desarrollo del vegetal

o más allá del cual ciertos efectos negativos aparecen y el “ umbral máximo “ más

allá del cual las perturbaciones sobre el metabolismo son tales que el árbol muere.

La reacción de adaptabilidad de una especie al factor estudiado responde a

estos umbrales.

Un factor ecológico se considera

discriminante cuando una clase de factor corresponde a una especie indicadora.

Un factor ecológico se considera

limitante cuando su presencia o su valor, reduce la acción de otros factores

que entorpecen el crecimiento y/o el desarrollo de un organismo. Los factores

ecológicos actúan en sinergia, ya que su acción de conjunto es superior a la

suma de las acciones tomadas individualmente.

Interacción

sobre diferentes factores

Los factores ecológicos

influyentes en el comportamiento del árbol en la ciudad, corresponden ya sea a

la sinergia o en compensación por el efecto “cascada”.

La sinergia multiplica el efecto

de los factores por compensación los vegetales, por ejemplo, los poco adaptados

a suelos calcáreos pueden desarrollarse al menos, si disponen de una buena

alimentación con agua. La acción de un agente patógeno secundario que no se

desarrollaría en condiciones normales, se ve favorecido por un árbol mal podado,

hay entonces “un efecto cascada “.

Los

factores climáticos

LUZ.-Disminuyendo

la actividad fotosintética, la sombra puede suponer una reducción de los sistemas

aéreos y radiculares. En algunos lugares muy sombreados, puede ser mejor o

preferible no plantar. La reverberación de los rayos luminosos sobre las

paredes de los inmuebles y las radiaciones reflejadas en los revestimientos del

suelo, atemperan ciertos factores de la sombra. El alumbrado público puede

ligeramente estimular el crecimiento, pero, en este caso, aumentar la

sensibilidad del vegetal a la polución y a la llegada de fríos precoces.

TEMPERATURAS. -Las

elevaciones de temperaturas observadas en las grandes aglomeraciones urbanas

alargan el periodo de vegetación de los árboles y posibilitan la selección de

especies más meridionales. En verano las elevaciones de temperaturas, asociadas

a las fuertes reverberaciones de las fachadas y los revestimientos, pueden

entrañar quemaduras de hojas y sobre los troncos. Bandas de tela de yute,

enrolladlas alrededor de los troncos de los arboles más jóvenes de corteza frágil

(tilos, castaños, arces…) evitan estas

quemaduras.

VIENTO. -En la

ciudad, los golpes de viento adquieren con frecuencia el carácter turbulento

siendo muy significativos para la localización de los daños. En el conjunto,

los efectos del viento se hacen sentir sobre las poblaciones muy densas con árboles

antiguos y a nivel de todos los puntos débiles de un árbol viejo con heridas en

el tronco, y zonas de fragilidad relacionadas con las ataduras de los tutores o

protectores, el punto de injerto, horquillas ….) Las especies de crecimiento

rápido, con fama de desgajadoras deben evitarse en zonas muy expuestas ( por

ejemplo chopos, acacias, sauces…)

El

factor hídrico. -Exceso de agua en el suelo

El exceso de agua crea

condiciones de suelo asfixiante para las raíces por falta de oxigeno. Un

encharcamiento persistente principalmente en primavera compromete la actividad

del árbol y por consiguiente su supervivencia.

SEQUIA.-El marchitamiento durante las

horas más cálidas y la aparición de necrosis foliares marginales, transmiten

las dificultades de suministro de agua. En reacción al stress hídrico, algunas

especies pierden sus hojas desde el fin de julio (el castaño, por ejemplo). La

repetición de tales fenómenos debilitan al árbol y pueden producir a la larga

su muerte. Los efectos de una sequía climática son muy acusados en la ciudad,

por la filtración de las aguas de lluvia hacia los alcantarillados, la escasa

capacidad de penetración y retención del agua en los suelos urbanos, las

dificultades de acceso a las capas freáticas profundas por el sistema radicular

y el aumento de las necesidades de agua por el vegetal, debido a la escasa

higrometría del aire y una mayor transpiración. La sequedad de los suelos

urbanos es difícil de compensar. En los arboles de alineación adultos, no

existe prácticamente ninguna solución al problema del riego, si no ha sido

previsto con antelación. Por contra, en los parques se puede realizar la

instalación de un sistema de riego automático que puede contribuir a mantener

cierta humedad en el suelo asegurando así, una parte de las necesidades del

árbol en agua. La instalación de estos sistemas no es siempre posible y el agua

peligra de ser rara y cara. La plantación en zanja precisa necesariamente la

instalación de un sistema de riego para desarrollar arboles de calidad.

Atendiendo el desarrollo de su sistema radicular funcional en seguridad, las

jóvenes plantaciones pueden resistir las fases críticas por riegos frecuentes

durante los tres o cinco primeros años. El factor sequedad debemos tenerlo en

cuenta al escoger las especies a plantar; los riegos, no reemplazan a largo plazo

la adaptación de los vegetales a tales condiciones.

Factores

atmosféricos. -Efectos generales

Los efectos de los distintos

contaminantes atmosféricos sobre los árboles son difíciles de poner en evidencia,

ya que los fenómenos son complejos y los síntomas afines. Se distinguen

generalmente los contaminantes inherentes a la ciudad. (Dióxido de azufre.),

oxido de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono, partículas y aerosoles y los

problemas de los escapes industriales (derivados fluorados y clorados, polvo de

las fábricas de cemento.)

Según fuentes canadienses, los automóviles

contribuyen a la contaminación urbana un 39 %. La combustión de las

calefacciones en lugares de frio en invierno, domésticas y publicas, es

asimismo una de las fuentes de mayor contaminación. La resistencia de los

arboles a la contaminación varía según la naturaleza del gas emitido y el tipo

de emisión. Depende igualmente del estado de desarrollo del árbol (un árbol

joven es más sensible a la polución) y a las condiciones del medio (suelo,

clima, nutrición.) Es raro que la

concentración individual de cada contaminante sobrepase el umbral de toxicidad.

Por contra, la acumulación de contaminantes induce a la debilitación crónica de

los arboles donde la resistencia varía según el medio y el estado fisiológico

general.

DIOXIDO

DE AZUFRE. -Emitido principalmente por las calefacciones domesticas. La

concentración en SO2 es muy elevada en invierno (190 Ug/m3 contra 90 en

verano…) según Drach y Target, citado por Garres.

El dióxido de azufre, penetra en

las hojas por las estomas, entra en competencia con el CO2 y disminuye con este

hecho a la fotosíntesis. En la ciudad, las fuertes proporciones de gas carbónico

pueden reducir este riesgo.

Los síntomas son necrosis

internervarias de color marrón claro o marrón rojiza, que aparecen muy rápido

después de una fuerte contaminación. Estas necrosis son definitivas y el

desarrollo de la hoja no continua, solo si la afección no es demasiado grave.

El azufre toma frecuentemente formas iónicas en medios ácidos y participa así

con el fenómeno del “smog acido “. Contribuye igualmente a los fenómenos de “lluvias

acidas “. Los daños en el medio urbano son en parte limitados ya que el máximo

de emisiones se producen durante el periodo de reposo vegetativo, ya que una

presencia crónica a pequeña dosis (0´05 a 2´00 ppm) puede provocar serios daños.

Óxido

de nitrógeno y contaminación fotoquímica

El óxido de nitrógeno (NO)

producido sobre todo por la combustión de motores de explosión, es bastante inofensivo,

oxidado produce el dióxido (NO2) en la que la concentración puede alcanzar 0´01

a 0´06 ppm. En la atmosfera de las ciudades, aunque poco tóxicos en sí mismos,

estos gases pueden serlo cuando entran en sinergia con el SO2.Los óxidos de

nitrógeno (NO y NO2) pueden formar, en presencia de hidrocarburos, una mezcla

de productos orgánicos, el PAN (Peroxyl-Acety/ Nitrte) y de ozono (03)

particularmente tóxicos. Los síntomas característicos del PAN son la aparición

de reflejos metálicos de color bronce o plateado en la cara inferior de las hojas.

Provienen de una “plasmolysis “de las células mesófitas

El ozono forma un tejido de

reacción fotoquímica e interviene en la formación del “smog acido “o lluvia

acida y se traduce ya sea por lesiones sobre la cara superior de las hojas, sea

por forma de manchas punctiformes o bajo forma de clorosis.

Polvos

y partículas

El árbol sirve de filtro a

numerosas clases de polvos y partículas del aire urbano en tanto que la

cantidad no le es nefasta. Las partículas más abundantes pueden formar

verdaderas capas, dañando la absorción luminosa de las hojas o aun por corrosión,

producir lesiones de la cutícula foliar. Los persistentes principalmente las

coníferas son particularmente sensibles a estos efectos y deben ser excluidas

en zonas de riesgo.

Factores

edáficos, Diferentes tipos de suelos urbanos

Los suelos urbanos deber ser

tomados en consideración de una forma muy particular. Su preservación y la mejora

de su calidad condicionan el futuro de los árboles de nuestras ciudades. En la ciudad,

más que en otra parte, el suelo representa un verdadero capital sin el cual los

arboles no podrían desarrollarse, ni fructificar. Pero este capital, demasiado

poco conocido, es amenazado por numerosos males; sequedad, compactación, congestión,

salinidad, carencias minerales…etc.…

Más del 80 % de los problemas

encontrados en el arbolado viario tienen sus causas en el suelo. Las

características y potencialidades de los suelos urbanos dependen de sus

orígenes y en las condiciones bajo las cuales ha podido conservar sus

cualidades iniciales.

Suelos

“naturales “

Según la historia del centro de

la ciudad, el suelo ha podido conservar todas las características del “medio

agrícola “. Es el caso de la mayoría de jardines públicos y parques de

barriadas antiguas y de ciertas explanadas y paseos instalados sobre terrenos

agrícolas antiguos. Esta categoría de suelos concierne igualmente al suelo de

ciudades pequeñas que no han conocido ninguna modificación significativa de su parcelario,

así como de las extensiones urbanas contemporáneas (en condición de que no se

haya realizado ningún desmonte abusivo). Estos suelos si no son objeto de

compactación particular o de una modificación sensible del régimen de las aguas

,son potencialmente excelentes soportes.

Suelos

“naturales recubiertos “

Algunos trabajos de vialidad, de

renovación de un barrio o simplemente de renovación de una plantación, hacen

aparecer el suelo original sepultado bajo decenas de centímetros de suelo

estabilizado o de escombros. Cuando la superficie es de calidad mediocre, estas

tierras a condición de que no hayan sido compactadas, pueden explicar el buen

comportamiento de los arboles existentes. Una vez eliminada la capa superficial,

estos suelos constituyen un soporte de calidad.

Desmontes

heterogéneos

El término general de escombros

supone situaciones diferentes que condicionan el crecimiento del árbol. La

calidad de los escombros varía según su origen. Pueden provenir de productos de

demolición de edificios, derribos, horizontes profundos de excavaciones en

tierras agrícolas, de cascotes, de desechos industriales o de escombros

diversos.

La compactación de los desmontes

depende del modo que se efectúen...

Una compactación antigua

realizada manualmente, deja lugar a una cierta porosidad, mientras que la

fabricación de una plataforma con una compactación mecánica crea condiciones de

vida difíciles para los vegetales. En todo suelo es importante conocer las

cualidades físico químicas de las aportaciones de tierra, así como su capacidad

de retención del agua (porosidad y drenaje)

Tierras

y sustratos aportados

La mayor parte de las

plantaciones urbanas se realizan en un medio artificial con la aportación de

tierra vegetal. La calidad del suelo así reconstruido depende entonces muy directamente

de los cuidados que se tengan para crear un medio sano, fácilmente colonizado

por las raíces de los árboles.

Principales

características de los suelos urbanos. Suelos asentados o compactados.

La compactación de los suelos

urbanos tiene varias causas; pisoteo, la penetración de los automóviles sobre

las zonas ajardinadas, la compactación de las aceras, la vibración transmitida

por las calzadas por el paso de vehículos pesados. Pero también, desde el principio,

las, malas condiciones del almacenaje, del transporte y de la aportación al

lugar pueden ser responsables de la compactación muy perjudicial para su calidad.

Estas condicionan y provocan el debilitamiento progresivo de numerosos árboles...

Suelos

secos

El ochenta por ciento de la pluviometría

desaparece dentro de las redes de alcantarillado, en razón de una fuerte

mineralización de la ciudad y de la compactación de los suelos en superficie. Fuera,

en los parques, cerca de los ríos, los suelos urbanos no tienen un

comportamiento hídrico normal. Nuestros arboles tienen una formidable aptitud

de ir a buscar el agua donde se encuentra, principalmente en los jardines con pabellones,

cerca de las tuberías de agua o alcantarillado o sobre el asfalto (cuando hay

cierta humedad…)

Suelos

pobres en materia orgánica

La recogida o barrido de las

hojas constituye ciertamente un factor importante de la mala calidad de los

suelos suburbanos. Esto impide toda fabricación de capa propicia al desarrollo

de la cabellera radicular y proteger la superficie del suelo contra la erosión

y el pisoteo. Esta ausencia de restitución de los elementos minerales

contenidos en las hojas y los brotes tiernos constituyen un déficit que es

necesario compensar (en condiciones normales de restitución, cerca del 80% de

los elementos minerales retornan al suelo)

Suelos

de alimentación mineral perturbada

El suelo debe contener la

totalidad de los elementos minerales indispensables para el metabolismo del

árbol. Los “elementos mayores “son el nitrógeno, el fosforo, el potasio, el

calcio, el manganeso, y el azufre”.

Los “oligoelementos “reagrupan,

el aluminio, el hierro, el cobre, el manganeso, el cobalto, el zinc….

En la ciudad, los análisis

químicos de los suelos revelan sobre todo la heterogeneidad más que de la

pobreza de la composición mineral. La alimentación mineral de los suelos

urbanos puede conocer verdaderas carencias relacionadas a la pobreza del suelo

en tal o cual de los excesos de elementos provocando una toxicidad en el caso

de los elementos contaminantes minerales urbanos que son los metales pesados,

carencias inducidas por problemas de asimilación de los elementos en el medio

alcalino (blocajes debidos al calcáreo…)

La elección de las especies

adaptadas al pH es la mejor respuesta a los problemas minerales. Una fertilización

de fondo o la corrección de carencias, no pueden ser observadas si la planta no

tiene la capacidad de movilizar las reservas que uno le aporta. Una

fertilización sobre un árbol presentando síntomas de decrepitud o situado en un

suelo muy compacto, no constituye en ningún caso una solución eficaz a pesar

del efecto fugaz a veces registrado.

Suelos

contaminados

La contaminación de los suelos

proviene esencialmente de la acumulación de metales pesados, de la acción de

herbicidas, y de la presencia de escapes de gas. Localmente otros contaminantes

como los aceites usados, los alquitranes, los ácidos, pueden ser dañinos.

Entonces los hoyos de plantación pueden captar por acumulación, una parte

importante de materiales pesados que se depositan sobre las aceras. Parece sin

embargo que las toxicidades son raras.

Contaminación

del suelo por los metales pesados

PLOMO

(Ph). En razón de una

débil solubilidad el plomo es poco absorbido por los árboles, lo mismo si está

presente en fuertes dosis en el suelo (hasta 1800 ppm. en los primeros diez

centímetros de un suelo situado en la proximidad de una autopista).

CADMIUM

(Cd). Protegiendo la

superficie de los metales, es absorbido por las raíces y rápidamente se

convierte en toxico. Su presencia se manifiesta por una decoloración de las

hojas y la aparición de necrosis.

ZINC,

COBRE, COBALTO. Presente en los suelos urbanos en

dosis muy variables, pueden localmente volverse tóxicos y provocar amarilleamiento

de las hojas y después su destrucción.

Contaminación

por herbicidas

Los herbicidas utilizados para

eliminar la vegetación no deseable que se instala en los alcorques, o a lo

largo de una zanja o para eliminar la aparición de estas en los paseos o

caminos estabilizados, pueden presentar problemas de fitotoxicidad; acumulación

y migración de productos en el suelo, malas dosis de aplicación, malas épocas

de aplicación etc…

Los rastros de permanencia de los

herbicidas (simacina, atracina…) son a tener en cuenta a la hora de aportar

tierra vegetal, problema de suelos agrícolas. Hay que ser vigilante asimismo

sobre la procedencia de abonos orgánicos como el estiércol en los que las pajas

pueden contener residuos de herbicidas agrícolas.

Los casos de fitotoxicidad

provocados por la acumulación de herbicidas son cada vez más frecuentes;

conviene alertar al personal de mantenimiento sobre los efectos dañinos de su

uso intensivo a largo plazo.

Contaminación

por escapes de gas

Durante estos últimos años, las

instalaciones de las redes de distribución de gas ciudad, ha entrañado la muerte

de muchos arboles, mas en la Europa del Norte (desaparición del 5 al 20 % de árboles

de alineación en Holanda). El efecto del gas es indirecto, ya que el metano no

es toxico por sí mismo por las raíces. Por intercambio gaseoso, entraña una

reducción importante del oxígeno del suelo. La aparición de daños sobre los

arboles es muy rápida sabiendo que bajo el 13 al 15 % de oxígeno, el árbol está

en peligro. En caso de escapes de gas, conviene de acuerdo con los servicios

especializados de reparar el escape, expulsar el aire viciado gracias a la

acción de un compresor y reemplazarlo por aire cargado de oxígeno y aportarle

el agua y de abono, si el árbol no ha perecido. En caso de un árbol muerto, es

preferible no plantar antes de diez a doce meses después reponerlo a fin de que

el suelo, después de la aireación, haya podido liberarlos gases y la toxicidad.

Lo ideal sin embargo es sustituir toda la tierra.

Otros

factores específicos en el medio urbano

SAL.-Tres

casos hay que distinguir:

Las brisas y rociadas saladas

sobre la parte aérea del árbol imponen en función de la situación geográfica (distancia,

sentido de los vientos dominantes), una clase de vegetación muy particular.

La sal del deshielo de las calles

en lugares de fríos intensos y/o nevadas y vías de circulación peatonales,

fenómeno estacional y aleatorio, puede en inviernos duros, acabar con la vida

de muchos árboles sanos. Los efectos se hacen notar, a nivel foliar por proyección,

pero sobre todo a nivel radicular. El vertido de salmueras y de numerosos contaminantes

en ferias y plazas de mercados, asociados a la compactación de suelos, pueden producir

el marchitamiento de las plantaciones.

De otros productos aparecidos en

el mercado no se han realizado las pruebas convenientes. El empleo de especies

resistentes a la sal constituye una buena solución para estos problemas. Por tanto,

es cuestión de escoger los vegetales en función de este criterio.

Medidas

de protección

La elevación con muretes de

protección o borduras, el abombamiento de los hoyos de plantación puede

permitir evitar la penetración de aguas contaminadas por la sal hacia el

alcorque. En ciertos países de frio como Quebec verdaderas protecciones

aparecen cada año.

Medidas

curativas

Para los hoyos muy bien drenados,

riegos copiosos en primavera pueden permitir lexivar una gran parte de los

cloruros y reducir los efectos secadores el sodio. El aporte de materia orgánica

aumenta la capacidad de intercambio del suelo, puede reducir los efectos tóxicos

del suelo.

Las

redes y los arboles

Durante muchos años, los arboles

han sido los solos habitantes del suelo y subsuelo urbanos. Sin embargo, ellos

deben compartir estos espacios con otros utilizadores. En efecto, bien que

invisibles las redes marcan profundamente la ciudad contemporánea y entran

regularmente en conflicto con los arboles. Las principales dificultades

provienen no solamente de la multidiciplidad de los intervinientes, peor sobre todo,

de la ausencia de una verdadera política del subsuelo urbano. Si cada operador actúa

bajo el control de un único “maestro de orquesta “. No se trata solo de dar

prioridad a los arboles sobre las redes de distribución de gas, de electricidad,

de alcantarillado, de agua, de señalizaciones de tráfico o de fibra óptica,

sino de poner en orden una serie de valores de una verdadera gestión del

subsuelo en el cual los intereses de cada uno sean respetados (creación de

redes verdes.)

Tal propuesta de concertación,

donde la primera etapa es una simple coordinación de los distintos servicios

municipales y concesionarios, será producto de una mayor economía financiera (apertura

de una sola zanja) y social (reducción de molestias).

Canalizaciones

subterráneas

Los daños consecutivos de la

existencia de canalizaciones subterráneas provienen de una supresión de una parte

del sistema radicular cuando se procede a la apertura de zanjas situadas en las

proximidades de las plantaciones de los arboles. La reacción del árbol depende

de la proporción de los órganos dañados, del nivel de tus reservas y de su

estado fisiológico.

Algunos trabajos realizados cerca

de los troncos en periodo de vegetación, pueden producir la muerte del vegetal

todo o en parte. Medidas protectoras y curativas limitan los efectos.

Redes

aéreas

La caída de ramas cuando los

temporales de lluvia o viento, son peligros de degradación de las redes aéreas.

También los concesionarios han

tenido que establecer servitudes destinadas a proteger las redes aéreas.

Bajo pretexto de seguridad, las

podas drásticas se suceden, con un total desconocimiento de los principios

básicos de la poda, lo que ha producido daños frecuentemente previsibles a los arboles.

Cuando el enterrado de las redes no sea posible, es necesario modificar el modo

de mantener (poda en cortina, reducción de la corona…), reemplazar los arboles

existentes por especies de nuevo desarrollo o aun suprimir los arboles si las

contingencias exteriores son muy fuertes.

Normas o reglas de desarrollo en altura,

existen igualmente en los perímetros de seguridad de los aeropuertos.

El

alumbrado público y las señales de tráfico

Las hojas de los arboles no deben

reducir la eficacia del arbolado urbano. Es pues importante definir las franjas

a iluminar (calzadas y aceras…) con el fin de optimizar el funcionamiento de

las luces en función del desarrollo de los árboles y facilitar el mantenimiento

posterior. El funcionamiento de las señalizaciones de tráfico, semáforos,

prohibiciones, giros etc… necesarias, conduce a veces a podas muy graves para

los árboles.

Otros

daños a los arboles

VANDALISMO. Los

daños a los arboles ocurridos por el vandalismo precisan de intervenciones rápidas

de los gestores para reponer las copas en función de los tejidos dañados. Estas

medidas permiten la proliferación de microorganismos y aseguran las mejores cicatrizaciones.

En algunos barrios sensibles, la puesta en marcha de programas de educación,

asociadas a medidas de protección y al reemplazamiento inmediato de los arboles

afectados contribuye a garantizar la perennidad de una plantación.

Plagas

y choques

Las heridas en la corteza producen

alteraciones en los tejidos conductores de la savia y crean puertas de entrada

a los parásitos.

La reiteración de tales

accidentes; sobretodo en los sujetos jóvenes, afecta considerablemente al árbol

ya veces hasta su muerte. Las protecciones previstas se describen en la tercera

parte del libro.

Podas

inconsideradas

La aparición de la destoconadora

y de las tijeras hidráulicas, la incompetencia del “savoir faire “de ciertos

maestros de obra y podadores han ocasionado importantes daños a los árboles de

las ciudades. Estas prácticas tienden poco a poco a desaparecer. Después de una

decena de años en efecto bajo el patrocinio de la Mission du Paisage en

contacto con asociaciones de gestores de las ciudades, se han realizado

importantes progresos. Las consecuencias de las podas abusivas (acercamiento de

las fachadas, descopes) no tienen por el momento que pesar tanto sobre el

patrimonio arbóreo de la ciudad.

*****************<>*<>**********************

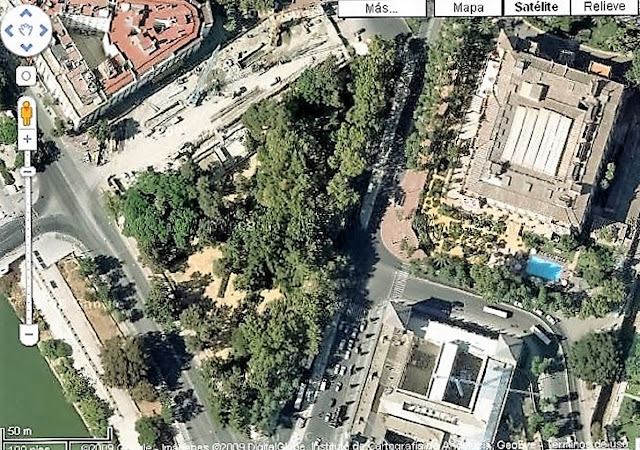

HISTORIAS EN VERDE - JARDINES

DE LAS DELICIAS DE ARJONA.

Por: José Elías Bonells. Ex.-Adjunto a la Dirección

de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla

La historia de los jardines ha sido descrita por varios

autores de los cuales he escogido parte de los textos que se refiere a los

jardines, el titulado D. José Manuel de Arjona –Asistente de Sevilla.-1825-1833.-Premio

Ciudad de Sevilla 1974 de Alfonso Braojos Garrido y el de Ignacio García Pereda del Laboratorio de Historia e Política

Forestal - Euro natura sobre Claudio Boutelou (1774-1842), jardinero de la

ciudad de Sevilla (1819-1842) datos

referidos a los jardines de las Delicias. Además de los datos historiográficos

que aparecen de forma generalizada describiendo los jardines y las aportaciones

transmitidas boca a boca por quienes vivieron y hemos vivido la evolución de

los jardines durante los finales del siglo XX y principios del siglo XXI.

El camino de Bellaflor (o de Bella Flor) pasó a ser en la

segunda mitad del XVIII un agradable paseo iniciado por otro asistente: Don

Pablo de Olavide y continuado precisamente por Ávalos. Don José Manuel de

Arjona completaría la obra de Ávalos, prolongando el paseo que tendría sus

comienzos junto al antiguo Colegio de San Telmo (hoy sede de la Presidencia de

la Junta de Andalucía) para terminar en los alrededores de la venta de Eritaña,

aproximadamente donde hoy se encuentra la Glorieta de México

CLAUDIO BOUTELOU JARDINERO DE SEVILLA.-(1819-1842)

En 1819, uno de los mejores jardineros y profesores de

agricultura del reino de Fernando VII fue a parar, por una serie de

circunstancias, a la ciudad de Sevilla. Tras una corta etapa de tres años en

que trabajó para el Consulado marítimo y terrestre de Alicante, se decidió a

aceptar una oferta para trabajar para la Real Compañía del Guadalquivir, “a

encargarse de todas las obras de agricultura, poner en estado de cultivo, y

poblar de toda especie de árboles los dilatados terrenos que SM ha concedido a

la Compañía.

El 25 de abril de 1825, un nuevo asistente (el equivalente a

alcalde en la administración municipal de Fernando VII, José Manuel de Arjona,

fue nombrado para la ciudad de Sevilla

En 1814, Arjona había sido uno de los miembros de la alcaldía

de Madrid, pasando a ser el Corregidor en septiembre de 1817. Fue con este

corregidor que Sandalio de Arias instaló un vivero municipal en Migas Calientes

y se abordaron nuevas plantaciones como las del Paseo de las Delicias de

Arjona.

En Sevilla Arjona contaría con la preciosa ayuda de su

secretario, Manuel de Bedmar, del arquitecto Melchor Cano y de Claudio

Boutelou. En junio de 1826, el cabildo

ya estaba contando con la asesoría de Claudio para ciertos temas, como la

elección de la finca más adecuada para la colocación de un posible “jardín

agrónomo”

Durante los ocho años que Arjona fue jefe político de la

ciudad, fue considerable la actividad urbanística y su esfuerzo por la creación

de nuevas “zonas verdes”, en una ciudad amordazada por murallas.

Como ha comentado Braojos, “encarnó la quiebra de una ciudad

paralizada en el tiempo. Con la ventaja del orden público restaurado y el hábil

logro de superávits en los presupuestos municipales, a Arjona se le deben pasos

notables en la adecuación de la capital andaluza a las exigencias de una traza

moderna.”. Entre lo que podemos contar, un nuevo acueducto para la traída de

aguas, la policía urbana y de limpieza, el alumbrado público, el pavimento de

un tercio de las calles, un cuerpo de bomberos o la edición de tres periódicos,

haciendo de Sevilla una ciudad admirada por los viajeros extranjeros como

Richard Ford.

Arjona encontró una ciudad que no destacaba por su amor a los

árboles: “Es un dolor que en nueve o diez mil álamos plantados de medio siglo

acá en la ribera izquierda del Guadalquivir a su tránsito por Sevilla, apenas

puedan encontrarse algunos que no se acerquen a la decrepitud, sin haber

llegado a la virilidad; que en la grande alameda interior del pueblo hayan

perdido la pompa antigua los enormes árboles de sus calles: efectos, en la

mayor parte uno y otro, de talas dirigidas por la torpeza de los operarios, o

por la codicia de los absentistas, que destrozan el árbol y le plagan de

heridas, por donde entra el caries que los destruyen. El Sr. Arjona ha

precavido desde un principio estos errores, en que no podía incurrir su

ilustración: también ha procurado y cuidará evitarlos, confiando al mismo

profesor la completa dirección de sus plantíos, la Compañía del Guadalquivir, a

quien no faltan experiencias de la ignorancia rutinaria de un capataz, de la

inteligencia científica de un agrónomo”.

2. Los paseos y los árboles de Cuba.

El primer paseo que Arjona, Cano y Boutelou prepararon juntos

fue el de Bellaflor. Comenzaba detrás del palacio de San Telmo, extendiéndose

durante casi tres cuartos de legua, ocupando una superficie triangular de nueve

aranzadas, entre el Paseo de Bella flor y el río. Adquirieron una máquina para

sacar el agua (dirigida por dos maquinistas ingleses de la Compañía) y un

vivero en donde se criaron más de cien mil árboles durante los tres primeros

años. La máquina estaba colocada dentro de un templo gótico diseñado por

Melchor Cano. Además de los árboles, había un criadero de flores delicadas

dentro de una casita rural y un estanque para aves acuáticas como gansos.

Si la ciudad de Sevilla contaba con el ilustrado Arjona, en

La Habana el jefe político era Claudio Martínez de Pinillos, que contaba con la

ayuda de otro profesor de botánica agrícola, Ramón de la Sagra.

Pinillos quiso enviar semillas y plantas cubanas a otras

ciudades españolas y el primer destino fue Sevilla, en parte “por la excelente

disposición de su terreno para aclimatarlas, antes de trasladarlas a otros de

más fría temperatura… En este país predilecto de la naturaleza pudieran

cultivarse muy fácilmente casi todas las especies de plantas de climas

templados y cálidos de las cuatro partes del mundo, siendo el más a propósito

de todos para formar un jardín botánico y de aclimatación.”

Si bien pocas eran las plantas que sobrevivían al viaje hasta

Sevilla, la Gaceta de Madrid y el Mercurio de España nos hablan de los

contactos de Arjona con Pinillos y de las remesas de árboles enviadas por éste

a Sevilla: mangos, mameyes de Santo Domingo, morales de papel, aguacates, Lagerstroemias,

nogales de la India, vomiteles, Campeches, limoncitos de olor, lirios,

sanjuaneros, paraísos y yerbas de Guinea. La Gaceta comenta cómo en la almáciga

se habían plantado“ árboles exóticos o raros en el país como plátanos y tuyas

de Oriente, sóforas de Japón, catalpas, almeces de Occidente, chopos de Lombardía,

sauces de Babilonia, moreras de papel, arces de hoja de parra y fresno, falsas

acacias, Gleditsias, fresnos comunes de flor y de la Luisiana, guayacanas,

ailantos, cedros de Virginia, castaños de Indias y otros varios que componen el

número de 87.277; sin incluir los que ya se han trasplantado a los paseos, ni

los 8000 olmos y más de 4000 cinamomos enviados a la isla Amalia, cuyas

plantaciones están a cargo de la Real Compañía del Guadalquivir.”

Los viveros de las Delicias no funcionaron sólo como un

vivero municipal, sino regional. Arjona suministró las plantas de los paseos de

árboles que el general Canterac mandó plantar en las inmediaciones de Algeciras

(ciudad que inauguró un Paseo de Cristina en 1834). El plantel de las Delicias

de Arjona surtía de árboles de todas clases los paseos de Cádiz, el Puerto de

Santa María, Tarifa, Jerez, y otros pueblos de Andalucía.

Desde Cuba, La Sagra enviaba a ciudades como Cádiz muchas de

las especies que también recibía Claudio. Al jardín del Hospital Militar gaditano

llegaron por lo menos semillas de treinta y seis especies...

Mercurio de España, julio de 1827, Tomo VII, p. 38,

Bellaflor, conocido en Sevilla por Delicias de Arjona, “apenas cuenta año y

medio. Está situado en una superficie triangular de 9 aranzadas, entre el paseo

de Bellaflor y la orilla del Guadalquivir, cercada por cuatro hileras de álamos

(…). No contento Arjona con haber reparado y embellecido las obras de fábrica

que le adornan, y las norias y cañerías que lo riegan, ni con haber repuesto innumerables

árboles que le faltaban, estableció un vivero para reponer y multiplicar

sucesivamente las alamedas, formando un delicioso vergel a que se da entrada

publica con las debidas precauciones”.

XIII Miñano (1828) p. 261, El de Bellaflor “que principia

entre el edificio de San Telmo y el río, y se extiende casi ¾ de legua;

demediado por una grande platea de fuentes y pirámides, y terminado por otra,

también con fuente, con un grande estanque a la espalda, y una rotonda, bajo la

cual está la máquina para sacar el agua, que las surte y riega el arbolado.

Con objeto de proporcionar su reparación y la de todos los

demás, se ha formado recientemente un plantel o vivero en un grande espacio

triangular, formado por calles salientes de este paseo, dividiéndose por

tránsitos guarnecidos de árboles, rosales y otros arbustos de flor, donde ya se

han criado sobre 100.000 arbolitos, muchos de ellos raros o exóticos… A este

plantel, que constituye otro nuevo paseo, se ha dado el nombre de Delicias de

Arjona…”. Álvarez (1849), p.97, “Vergel de las Delicias, cuyo centro es una

plazuela rodeada de llorones, de la cual parten ocho calles rectas hasta los

límites de este amenísimo recinto, que sirve de plantel … En su mayor altura

hay una casita rural de bellísimo aspecto contiguo un criadero de flores

delicadas, y un estanque para aves acuáticas.

En una de las extremidades del vergel está situado el templo

gótico, que contiene la máquina de vapor para extraer el agua del río”.

Si González (1839) p. 531, la máquina tenía una lápida en

latín que decía así: “D. José Manuel de Arjona, asistente de la ciudad; renovó

los paseos antiguos, hizo otros nuevos; formó un plantel para la reposición de

los árboles; construyó cañerías; puso y exornó con un templete gótico; esta

máquina de vapor; para regarlas alamedas y los sembrados inmediatos; año

de1829”.

Tv Miñano (1828) p. 384, Delicias de Arjona. Glorieta,

construía el año de 1832, con motivo de la venida a Sevilla del infante

Francisco de Paula y su familia. Esta glorieta es el punto céntrico de la

figura esférica que forman las Delicias; y de ella parten en distintas

direcciones hasta la circunferencia, seis radios simétricos, formados por otras

tantas calles de frondosos y elevados árboles: son éstos de distintas y

variadas clases, la mayor parte de América, como acacias y castaños de Indias;

chopos, moreras del país y multicaules, naranjos y otros frutales Braojos

(1976) p. 326, muchos de los árboles de las Delicias de Arjona fueron

facilitados por la cercana Compañía del Guadalquivir, entre ellos “34 falsas

acacias, 12 plátanos de Oriente, 16 Gleditsias, 24 fresnos de Luisiana y 24

fresnos comunes”. Se comenzó con “la mayor parte de las especies de árboles

cultivados en Aranjuez”. Pero poco a poco, otras especies comenzaron a llegar

desde más lejos. En sus lecciones menciona los gansos del vergel.

Vio Boutelou (1842) p. 49, en 1825 se dio principio en

Sevilla a nuevos trabajos de connaturalización de plantas, con la formación de

semillero y plantel de las Delicias. Se establecieron almácigas de la mayor

parte de las especies de árboles cultivados en Aranjuez… y después se trató

también de aclimatar otras plantas procedentes de varios puntos,

particularmente de la Isla de Cuba.

Si Mercurio de España, julio de 1827, Tomo VII, pp.35-38,

remesa de plantas de la Habana, de Claudio Martínez de Pinillos a Arjona, 14

cajones, “donde además de las plantas vivas, vinieron sembradas semillas de

varias otras, acompañadas de descripción

científica de todas ellas”. Pinillos eligió Sevilla como primer destino

de sus envíos, “tanto por el singular cariño que conserva por esta población,

donde pasó sus primeros años, como por la excelente disposición de su terreno

para aclimatarlas, antes de trasladarlas a otros de más fría temperatura”.

xx Mercurio de España, julio de 1827, Tomo VII, p. 36, las

plantas que llegaron vivas: un mango (Manguifera indica), árbol de pronto

crecimiento y fructificación maravillosa: su fruta en perfecta madurez y sin

cáscara, es un poderoso antiescorbútico–un mamey de Santo Domingo (Mammey

americana), de fruto indigesto cuando no ha llegado a la madurez – cuatro

morales de papel (Broussonetia papyrifera

o Papirus polymorphus, hermoso árbol que ya se cultivaba en el plantel

de Bellaflor; por la maceración de su corteza obtienen en China la sustancia de

que hacen el papel sedoso – un aguacate (Laurus persea o Persea gratissima),

fruto muy agradable, aunque no lo parece a los europeos, mientras no se

acostumbran a su gusto–dos gerstromias (Lagestroemia indica), Jupiter la más bella

adquisición que ha hecho Cuba en la jardinería, se cubre de flores rosadas

desde mayo hasta septiembre–un nogal de la india (Aleurites triloba), árbol muy

bello para alamedas–un vomitel (Cordia sebestena), de bellas flores purpúreas

en unos y blancas en otros, florece por abril y mayo, y nuevamente por

septiembre…

La mayor parte de las plantas ha llegado perdidas

enteramente, si bien algunas ya estaban en Sevilla, como el moral del papel, el

cinamomo (conocido por paraíso y propagado en toda España) o la yerba de

Guinea, que se cultiva en el plantel de Bellaflor.

Xxiii Boutelou (1842) p. 52: plantel de las Delicias y

terrenos anejos de Sevilla, establecimiento destinado únicamente “para atender

a la reposición del arbolado de los paseos de la misma; y para proveer de

plantones de árboles a los ayuntamientos de la provincia que tratasen de formar

en sus pueblos respectivos nuevas alamedas, o de reponer las marras de las

antiguas; y también a otras corporaciones y particulares que tratasen de hacer

plantíos con cualquier objeto que fuese…”.

D.JOSE MANUEL DE ARJONA - ASISTENTE DE SEVILLA

Por otra parte, Alfonso Braojos en su libro D. José Manuel de

Arjona Asistente de Sevilla, Premio Ciudad de Sevilla 1974 en el apartado que

dedica a los jardines de las Delicias podemos leer:

La viva presencia de los jardines nos recuerda la fecunda

tarea de D. José Manuel de Arjona en la capital andaluza promovidos por el

gracias a su “infatigable celo y perseverancia “

Sevilla contaba únicamente con los paseos de la Alameda y los

de la orilla del rio; desde la Barqueta a San Laureano, el Paseo de las

Delicias, desde San Laureano hasta el puente, el Paseo del Malecón y el del

Arenal desde el puente hasta la Torre del Oro y más allá el Paseo de Bellaflor

hasta Eritaña.

La ciudad estaba amordazada por las murallas y necesitaba de

zonas verdes en su concepto higienista...

La predilección de Arjona por los jardines y la

disponibilidad de fondos de la Extraordinaria gravamen destinado a obras públicas

locales facilitos la empresa.

De cualquier forma, las obras de jardinería imputables a su

quehacer personal se pueden circunscribir en tres; la Plaza del Duque en

intramuros; y dos en el entonces extrarradio, las Delicias y el Salón de

Cristina.

A través de la Gaceta de Madrid, desaparecidos los archivos

municipales, podemos seguir el nacimiento y evolución de estos paseos, hoy me

referiré solo al Jardín de las Delicias Viejas o Las Delicias de Arjona, que así

se conocieron a través del tiempo

Los jardines de las Delicias estaban emplazados junto al Paseo

de Bellaflor cerca de Eritaña. Su génesis se remonta al 1825, cuando la Junta

Municipal de Propios y Arbitrios el 8 de octubre acordó destinar un pedazo de

tierra de Bella Flor para establecer un almaciguero de árboles bajo la

dirección del profesor de agricultura D. Claudio Boutelou, los terrenos estaban

arrendados en aquel entonces a D. Natán Wetherel con quien se negoció para

dejarlos expeditos.

Las obras del nuevo jardín fueron patrocinadas exclusivamente

por el Asistente y debieron iniciarse en 1826.

En contacto con el Intendente de la Habana don Claudio Martínez

de Pinillos se recibieron remesas de vegetales enviadas por este a Sevilla

(mangos, mameyes de Santo Domingo, morales de papel, aguacates, gerstroemias, nogales

de la India, vomiteles, campeches, imoncitos de olor, lirios sanjuaneros,

paraísos, yerbas de Guinea a fin de resembrarlos en este plantel.

Se estableció un vivero para reponer y multiplicar sucesivamente

las Alamedas.

En estos almacigueros se habían plantado y prosperado en abundancia varios árboles exóticos como plátanos

y tuyas de Oriente, sófora del Japón, catalpas y almeces de Occidente, chopos

de Lombardía, sauces de Babilonia, morales de papel, arces hoja de parra y

fresnos, falsas acacias, Gleditsia, fresnos comunes , de flor y de la Luisiana,

guayacanas, ailantos, cedros de Virginia, castaños de Indias y otros varios que

componen el numero de 87.227,sin incluir los que se habían trasplantado en los

paseos….todo ello según la Gaceta de Madrid.

La climatología local haría después la labor de clasificar

aquellos árboles que se adaptaban a la ciudad y a sus jardines...

El propósito era crear un jardín botánico y de aclimatación

donde pudieran cultivarse fácilmente todas las especies de plantas de los

climas templados y cálidos de las cuatro partes del mundo.

Arjona a lo largo de 1827 introdujo nuevas mejoras en los

jardines que siempre basándonos en los artículos de la Gaceta de Madrid

describimos.

“En el centro de una de las plazas circulares de este paseo más

cercana al rio Guadalquivir se ha fabricado un pozo de nueve pies de diámetro y

39 de profundidad que recibe agua del rio por una robusta y capaz mina de 150

pies de longitud con los registros y precauciones para su limpieza y para

liberarla de las avenidas y con la bajada en el cañón del pozo para registrar y

componer la bomba doble que ha de sacar el agua “

Durante 1828 el mencionado plantel de aclimatación recibió

incesantes mejoras, a la doble bomba, movida por un caballo, colocada

anteriormente sobre el gran pozo construido en una placeta al extremo del Paseo

de Bella Flor que antes citamos, se ha sustituido por una bomba de vapor de

seis caballos de fuerza. Para sostenerla y apoyar la cisterna se han fabricado

varios arcos de piedra en su interior, un pozo adicional para uno de los tubos

y otras varias obras para la colocación de la caldera, hornillo, chimenea y

demás aparatos de control.

Con el fin de resguardar la máquina y embellecer aquel lugar

se está construyendo sobre un polígono de trece lados que forma el andén, un

templete de estilo gótico cubierto por una azotea cuya deleitosa y variada

vista dominara el arbolado y los Jardines de las Delicias.

La bomba extrae 243 arrobas por minuto con el tardo

movimiento que se le da todavía.

El cronista Chaves, sintetizando cuanto se hizo en tan breve

lapso de tiempo glosa la magnitud de la empresa. “escogió Arjona con buen

acierto aquel lugar para edificar los jardines. Comenzaron las obras en 1826 y

se dieron por terminadas en 1829 con gran satisfacción de los sevillanos.

Para contribuir más al embellecimiento de tal sitio se

trajeron plantas hasta entonces no conocidas en Sevilla, las cuales se procuró

cuidar con gran esmero.

Por último, se doto de abundante agua para el riego de los

nuevos jardines, instalándose una máquina de vapor próximo a la orilla del rio Guadalquivir

y para lo cual se llevó a cabo una construcción hecha al efecto obra del

arquitecto Melchor Cano.

En 1864 se incorporaron algunas obras escultóricas que

estaban en la Plaza del Museo y que provenían del palacio arzobispal de Umbrete

tras el incendio sufrido en 1762. Se trataba de obras de arte de estilo rococó

italiano, clasicista y de temática pagana, que fueron colocadas sobre

pedestales de estilo rococó.

LOS ANTIGUOS JARDINES DEL PALACIO ARZOBISPAL DE UMBRETE -

Extraído

del texto de Fernando Amores

Podemos afirmar que el primer jardín privado que se construyó

en el Sur de España, del tipo que podemos llamar “artístico “, ”clásico “, o “ formal “ para distinguirlo de

otros modelos considerados “ paisajistas “,fue el que existió en el Palacio

Arzobispal de Umbrete, que se debió a la iniciativa de Don Francisco de Solís Flocho

de Cardona (1713-1775 ) cardenal arzobispo de Sevilla.

Desempeñaba las funciones de lugar de recreo y descanso de

los prelados sevillanos, que existió como casa de labor al menos desde e el

siglo XVI.

Nada debe extrañarnos que el cardenal Solís mandase construir

estos jardines en su segunda residencia.

No carecía por tanto Francisco de Solís de recursos

económicos, ni formación, ni gusto por el lujo y la vida descansada, cuando

tuvo la idea de enriquecer su palacio de Umbrete con unos jardines, sino muy

extensos, si de una considerable belleza y de tipología única hasta ese momento

en estas tierras.

“el conjunto de fuentes y estatuas es de lo más bello que se

conserva en Sevilla y muestra excelente de la decoración de un jardín

palaciego; son tan poco frecuentes las de este carácter en la región, que puede

considerarse como único modelo “según D. Antonio Sancho Corbacho, solo comparables

con los que se construyeron en 1771 en el Retiro de Churriana. Málaga.

El espacio ocupado por los jardines. cuyo sencillo diseño

cabe atribuir al arquitecto Ambrosio de Figueroa, quien trabajo para el

cardenal al menos desde 1758, se situaba al norte de la edificación palaciega,

en el centro de la villa; estaba delimitado por tapias en las que se abría una

portada palaciega, mientras en uno de sus ángulos se hallaba la casa donde

vivía el jardinero con su familia.

En el centro se hallaba un espacio de considerable amplitud,

pues aparecía cerrado por 32 lienzos de rejas de hierro pintadas de verde, al

que se accedía a través de una portada del mismo material. Esta era el lugar

más interesante y bello del conjunto, pues en su centro se hallaba

una fuente de mármol y a su alrededor simétricamente dispuestos entre árboles y

plantas se erguían treinta y seis pedestales de piedra sobre los cuales figuran

veinticuatro esculturas de mármol, doce de tamaño natural y otras tantas algo más pequeñas, que

representaban dioses de la mitología

griega y romana, completándose la decoración escultórica con treinta y tres

bustos igualmente de mármol. Diez de los cuales se hallaban colocados sobre los

pedestales y el resto sobre u n frontispicio de ladrillo.

En este mismo espacio central se hallaba una alberca para el riego, rodeado por un pretil

sobre el que se situaban siete jarrones blancos de cerámica, y a su lado se

disponía de una noria cuya gran cubierta aún subsiste hoy; se trata de una

interesante construcción de ladrillo enfoscado y encalado de planta octogonal

levantada sobre una alta base a la que se accede por tres escalones formando

sus anchos pilares ocho arcos cerrados

por rejas en su mitad inferior, siendo la parte más notable la cubierta en

forma de chapitel con tejas coronada por una sencilla cruz patriarcal de

hierro……

Por el resto de los jardines se distribuían en gran número

flores y plantas de distintas especies,

algunas formando cuadros y otras plantadas en más de ochenta macetas, muchas de

las cuales eran de cerámica azul y blanca y entre las que había rosales de

diversos tipos, arrayan, bojes y cipreses: había igualmente numerosos árboles

frutales, como higueras, granados ,melocotones ,perales y membrillos, pero

sobre todo destacaba la presencia de decenas de naranjos chinos, los cuales

formaban una red tupida que a los

autores del inventario les resulto imposible contarlos. Finalmente,

entre cuatro de los cuadros formados por plantas se hallaba un merendero de

construcción octogonal con remates de cerámica.

Fecha de construcción de los jardines de 1757 a 1762.-

En 1844 de trajo a Sevilla el conjunto que formaban la fuente

y las esculturas de la residencia arzobispal de Umbrete, en el marco de las

obras que incluían la construcción del nuevo paseo, y formación del antiguo

edificio del convento de la Merced en el Nuevo Museo de Pintura y Esculturas de

Sevilla ,obras iniciadas en 1841 ,se construyó ante la puerta principal una

glorieta en alto con jardines alrededor y en ellas se colocó este año 1844, la fuente llamada de Baco( después

Neptuno Niño) y posteriormente se colocaron algunas esculturas y bustos que se

hallaban en el mismo museo quedando el resto almacenado en sus salas.

En el 1844 fueron trasladadas a la Plaza del Museo y después

a los jardines de las Delicias.

Fueron veinticuatro pedestales de distinta forma y tamaño, la

fuente de Neptuno y tres esculturas. En el Museo de Bellas Artes se conservan

dos bustos quizás los mejores del conjunto.

Los bustos que se instalaron primero en la Plaza de Museo

y más tarde en las Delicias, hay que

decir que en la segunda mitad de la década de los ochenta del pasado siglo XX

sufrieron al igual que las estatuas, los efectos del vandalismo salvaje, que

incluyo destrozos, pintadas e incluso robo de piezas completas, por lo que el

Ayuntamiento decidió su retirada, sustituyendo algunos por copias de poliéster

que también se hubieron que quitar de su emplazamiento y llevando lo que quedo

a los Almacenes Municipales,.

Cuatro esculturas representando a los dioses, Apolo, Juno y

Mercurio y una cuarta no identificada estuvieron colocadas, al menos hasta 1983

en el Salón Alto de las Delicias y las cuales desaparecieron siendo sustraídas,

repuestas en la última restauración por jarrones seriados.

El mejor elemento del conjunto es sin duda la fuente, que

aunque antiguamente fue llamada Baco, según Sancho Corbacho su figura

escultórica central debe corresponder a una representación infantil de Neptuno

o el Neptuno Niño.

Posiblemente la fuente de Neptuno Niño sea una de las más

simpáticas y quizás desconocidas que hoy podemos encontrar en Sevilla.

Esta deidad esculpida en mármol blanco se sitúa en una

coqueta glorieta de los Jardines de las Delicias de Arjona, estos jardines con

los cuales la ciudad recuerda a uno de sus Asistentes más populares, a pesar de

ser el pionero en la destrucción de sus murallas y puertas y llevarse por

delante la coracha que unía las torres del Oro con la de la Plata con la excusa

de dar continuidad al Arenal.

Después vendrían muchas más escusas y muchos más lienzos

demolidos, hasta lo que nos queda hoy.

Volviendo a nuestro regordete y rollizo protagonista, aunque

con un desarrollo abdominal bastante importante para la edad que se le supone,

Neptuno Niño o Neptunio centra todos sus esfuerzos en soplar una caracola con

la que quizás quiera invocar a otros dioses amigos perdidos con el paso de los

siglos y de los cambios de sitio.

Porque la historia de esta infantil escultura barroca se

remonta nada más y nada menos que a

mediados del siglo XVIII, cuando la encontramos adornando los jardines del

palacio veraniego que el arzobispo Francisco de Solís mando levantar en

Umbrete.

Pero el abandono primero y los enfrentamientos de la Iglesia

con el gobierno del general Espartero después, provocaron el desmantelamiento